VALÈNCIA. Desde inicios de junio, como es sabido, los sindicatos le echan un pulso al ministro Escrivá a cuenta de la reforma de la Ley de Extranjería. Obviando que entre la militancia sindical puede haber ciertos tics que satisfacer, en teoría lo que hay es una disputa muy racional. La representación de los trabajadores considera que los puestos de trabajo vacantes está bien que permanezcan así, porque eso forzará a los empresarios a mejorar las condiciones. El ministro, por su parte, estima que la falta de mano de obra necesita flexibilizar urgentemente los requisitos para obtener autorizaciones de trabajo para favorecer la llegada de trabajadores extranjeros y la regularización de los ilegales.

Es un desencuentro entendible, sin embargo, eso sirvió para que en El País, al hilo de la controversia, se publicase una columna más oportunista que oportuna que parte de la utopía edénica de que nadie debería tener por qué emigrar si se llevasen a cabo una serie de cambios en el “modelo productivo”, un posicionamiento pasivo/agresivo contra la inmigración. Lo cierto es que, mientras esos cambios, cualquiera que sean, o bien avances tecnológicos de ciencia ficción, o bien otros de índole político, no se produzcan, desde la edad antigua se ha producido la máxima de que desarrollo económico, crecimiento, implica absorción de mano de obra.

En los años 60 y 70 en España se vivió un ejemplo formidable de estas características. No solo porque el español fuese emigrante en Europa. Trabajadores abnegados en condiciones no siempre aceptables, ciudadanos de segunda que veían cómo en algunos bares belgas se prohibía su entrada junto a la de otros trabajadores extranjeros con carteles muy explícitos. Además, si hubo un fenómeno destacable fue la emigración interior. En el libro de Sergio del Molino La España vacía se explicaba detallada y técnicamente. Fue “el gran trauma” para las regiones exclusivamente agrícolas, puesto que su población acudió sobre todo al litoral mediterráneo, Catalunya, País Vasco y Madrid

También es inevitable que cuando se produzcan estos fenómenos aparezcan discursos del que dice que ya estaba ahí antes, que vino al mundo por un útero más antiguo y arraigado que su vecino. Son trucos y artimañas destinados, más en la norma que en la excepción, a obtener ventajas sobre otras personas. También más viejo que la tos. Igual que ahora se carga contra los inmigrantes procedentes del extranjero, antes también existían deshumanizaciones para los que eran locales, como quinquis.

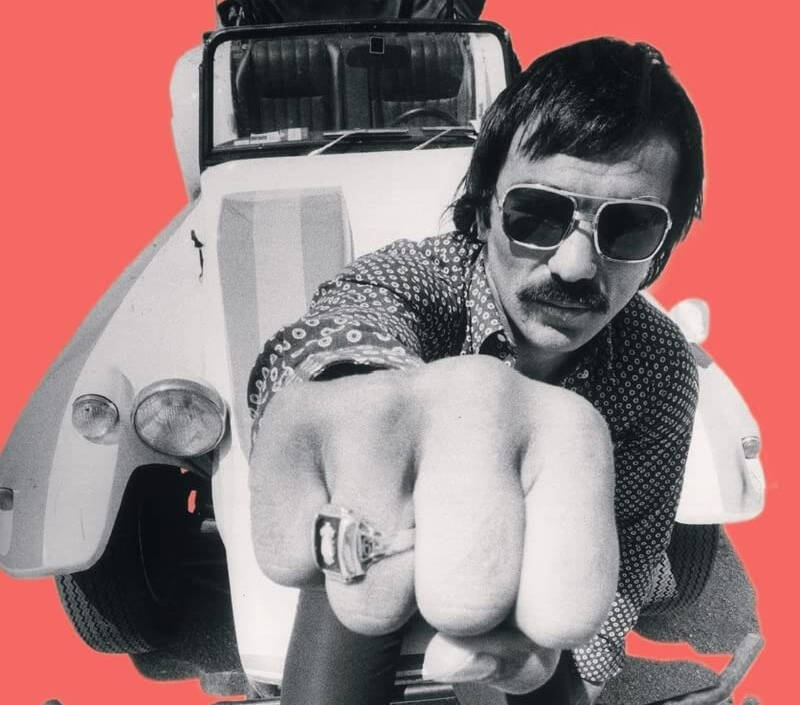

Lo interesante de todo esto es comprobar las simetrías que lo demuestran. Acaba de salir un libro, Macarras Ibéricos, una historia de España a través de sus leyendas callejeras de Iñaki Domínguez que, en un intento de profundizar en los fenómenos populares del siglo XX o tramas secundarias del hecho histórico, acaba trazando un retrato de la inmigración de aluvión perfectamente trasladable a la actualidad. Hay un testimonio que lo explica en un sentido literal. Se trata de Pedro Arnandis Ortola, especialista en bandas valencianas, que dice: “Mucha gente viene buscando trabajo a ciudades grandes, alguna de esa gente no hace aquí. Vienen con seis o siete años y a los catorce están desubicados en la ciudad. Casi toda esa gente son los que empiezan a montar pandillas, de hecho, tú empiezas a ver publicaciones de detenciones y detenciones, y pone ‘vive en Valencia, pero ha nacido en Cuenca’ o ‘en un pueblo de Murcia'”.

La clave en la formación de pandillas, fenómeno que en los medios españoles ahora aparece recurrentemente bajo el título genérico de “bandas latinas”, estuvo también en la crisis del petróleo. El investigador castellonense Juan Carlos Usó ha tenido esa situación económica muy presente en sus ensayos sobre historia de las drogas. Al sector de población joven de barrios de aluvión, en su inmensa mayoría o práctica totalidad inmigrantes de otras zonas de España, cuando llegó la crisis de los 70, muchos en lugar de ganarse la vida prefirieron buscársela. Habían visto a sus padres deslomarse, dejarse la vida en el trabajo, por muy poco dinero y preferían el riesgo de la cárcel antes que integrarse en el sistema. Ese fue el contexto por el que se extendió, como si le echas una cerilla a una mancha de gasolina, la heroína, pero ese es otro tema.

Todo esto habla mucho del género humano. De la transmisión intergeneracional de información, sobre qué están dispuestos a hacer unos y qué no, especialmente el cuándo, y sobre lo que determina el destino de los trabajadores que migran. Si tuviéramos cultura e inteligencia, seríamos conscientes de que las medidas para paliar problemas asociados a los barrios de aluvión actuales serán las mismas ahora que las que funcionaron en los 80, las destinadas a reducir la desigualdad, porque los fenómenos son idénticos. Solo cambia que la población ha llegado de más lejos. Durante décadas del siglo XX, los españoles fueron también de segunda, tercera y cuarta categoría en la jerarquía social de las sociedades opulentas que recibían inmigrantes.

Desde luego, lo que agravó el problema y llevó a la sociedad española a alcanzar cotas de violencia inimaginables hoy, fue la represión. En València se creó, cuenta el ensayo de Domínguez, la Brigada 26 que, en lugar de detenciones, lo que daba eran palizas. Buscaba sobre todo amedrentar. Cuando era la ciudad la que se extendía absorbiendo pequeños municipios colindantes, ahí era peor. La encargada de mantener el orden era la Guardia Civil. La tortura que aplicaban era hacer caminar a los detenidos de rodillas sobre garbanzos crudos. La sociedad asumía la violencia como algo natural y era la expresión del orden. El resultado lo tenemos en todos estos ensayos que se aproximan a aquellos años salvajes y sus personajes legendarios, y las prisiones de la época. Escenarios difíciles de explicar y entender para las nuevas generaciones. Entretanto, los medios, cuando agitan monigotes sobre ciertos sucesos, deberían antes saber buscar las simetrías con otras épocas porque con la desigualdad en España llueve sobre mojado.